LES POTIERS ORNAIS PRÈS DE LA FORÊT D’ANDAINE AU XVIIe siècle

- Mortainais Domfrontais

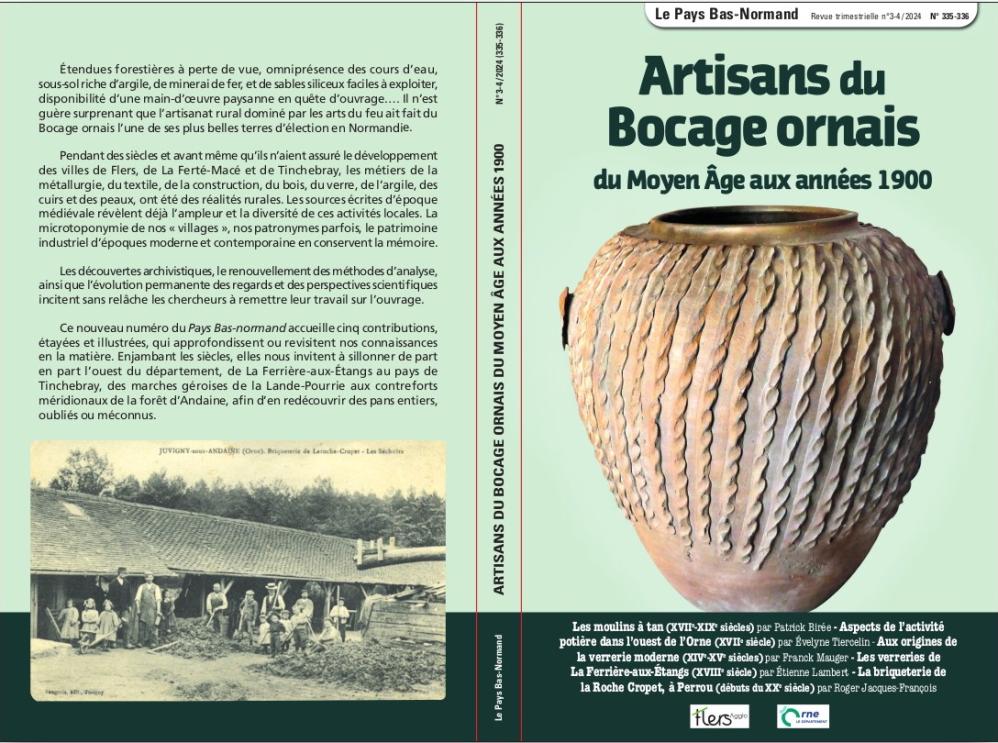

Présentation d’un article paru dans Le Pays-Bas Normand

L’activité potière de l’ouest de l’Orne dans le passé a été peu étudiée jusqu’à présent. L’archéologue Bruno Fajal, qui a travaillé sur la production de grès dans le Domfrontais, a signé un article sur Champsecret en 1995[1]. Avant lui, René Jouanne en a publié un en 1924 qui associe les potiers de Ger aux potiers ornais[2], et en 1960, Jean grandin a étudié des aspects de l’activité potière à Juvigny-sous-Andaine et à La Chapelle Moche[3].

Plus récemment, des éléments nouveaux ont ét découverts pour éclairer ce passé encore mal connu. Le site Céramique traditionnelle en Normandie a mis en ligne[4] une courte étude qui met en évidence des migrations de potiers de Ger vers les centres de production des Andaines. De plus, au quatrième trimestre 2024, la revue Le Pays Bas-Normand a édité un numéro sur les artisans du bocage ornais qui inclut une contribution d’Évelyne Tiercelin sur le sujet[5]. Les lignes qui suivent en donnent un aperçu. Dans la première partie, les migrations des potiers de Ger présentées sur ce site sont reprises, légèrement étoffées, avec un passage supplémentaire sur l’arrivée à Ger d’un potier de Juvigny-sous-Andaine au début du XIXe siècle. Une deuxième partie propose des compléments au travail de Jean Grandin, dont voici un résumé.

Cette publication est disponible en s’adressant au Pays Bas-Normand, 53 rue du Commandant Charcot, Village associatif, 61 100 Flers ( coût : 20 Euros,+ 2 euros de frais de port.).

Autour des fours à pots

Tout d’abord, des renseignements sur la localisation des fours à pots ont été mis au jour. Jean Grandin a recensé sept lieux où il a pu s’en trouver sur les paroisses de Juvigny-sous-Andaine et La Chapelle-Moche qu’il a étudiées. Les documents notariés consultés pour écrire l’article[6] ont confirmé l’existence de ces constructions dans deux hameaux de La Chapelle d’Andaine – anciennement La Chapelle-Moche – à la Hanterie et à la Renardière (mais pas à La Motte Bellière pour le XVIIe siècle). À Juvigny-sous-Andaine, confirmation aussi de la présence de fours à pots au Gué Besnard, au Gué des Pierres et aux Poteries, à quoi il convient d’ajouter La Mercerie, où un four a été construit en 1601, dont Jean Grandin n’avait sans doute pas trouvé la trace. Plusieurs documents permettent d’affirmer maintenant qu’il y avait au moins deux fours distincts au Gué Besnard, et peut-être même trois.

L’article traite aussi de la propriété et de l’usage des fours à pots au XVIIe siècle. Les noms des propriétaires ont été relevés. Il s’avère que, dans la plupart des cas, la possession de ces installations est partagée entre plusieurs personnes, dont le nombre varie au gré des héritages. Un seul fourneau à pots, celui de la Hanterie à La Chapelle-Moche, n’a peut-être eu qu’un seul propriétaire au XVIIe siècle[7], Martin Bricqueville (le père, puis son fils, puis Guillaume, le petit-fils). Tous les autres sont divisés en deux, trois, voire quatre parts. Un acte notarié concernant la succession d’un propriétaire d’une partie d’un des fours du Gué Besnard évoque même 1/8e de part en 1681. Ajoutons que les actes de vente de part de fours retrouvés sont rares. Ils se transmettent généralement par héritage à l’intérieur d’une même famille, ce qui peut aboutir au morcellement des exploitations. Le phénomène est bien constaté à Juvigny-sous-Andaine.

Plusieurs modalités d’exploitation existent. À la Chapelle-Moche, il s’agit plutôt de propriétaires bailleurs, qui ne sont pas potiers, et qui louent les moyens de production (four et bâtiments) à des potiers ayant eux-mêmes des ouvriers. Le montant de la location peut être une partie de la production, généralement les deux tiers, ou un loyer d’argent. Cette deuxième modalité semble se généraliser au cours du XVIIe siècle. À Juvigny-sous-Andaine, les propriétaires de four sont le plus souvent eux-mêmes potiers, et ils leur arrive aussi de louer l’usage de tout ou partie de leur part de four.

Fabriquer des poteries : les acteurs et leurs outils

L’article de Jean Grandin avait présenté le milieu socio-économique des potiers, organisé et hiérarchisé. Celui que publie Le pays bas-Normand ne revient pas sur ces constats concernant l’organisation du travail entre les propriétaires des fours et leurs fermiers, la durée(variable) des baux de location des installations potières, ou la mobilité de la main-d’œuvre entre les deux principaux centres de production de la région des Andaines. En revanche, ce nouvel article prolonge la réflexion de Grandin et précise quelques points, comme des détails sur la rémunération des employés, le rôle des femmes dans une activité traditionnellement dominée par les hommes. Il apporte aussi des renseignements sur le matériel utilisé par les potiers.

La rémunération des potiers, déjà évoquée, peut se faire en poteries, « au tiers ». Dans ce cas, le propriétaire se réserve la plus grosse part (2/3), mais c’est généralement lui qui fournit la matière première première, terre, sable et bois. Quand l’employeur opte pour le paiement d’un salaire, celui-ci est calculé en fonction de la quantité de marchandise produite, mesurée en « somme» [8] ou en « charge » de pots. Le montant alloué par « somme » peut différer selon la catégorie des pots fabriqués. Une « somme » de très petits pots est payée plus cher qu’une « somme » de gros pots, ce qui tient compte sans doute du temps qu’il faut y consacrer. D’autre part, quel que soit le mode de rémunération adopté, les contrats mentionnent souvent une gratification supplémentaire, le « vinage », d’un montant fixe, versé une fois l’an. Dans certains cas s’y ajoute un versement en nature, comme un chapeau ou quelques aunes de toile.

Les femmes ont participé à l’activité potière. Certaines ont pu posséder des parts de four à pots, qu’elles en aient hérité ou qu’elles en aient acquis la propriété, comme Lucasse Hardy, qui achète une part de four à son frère en 1604. Elles embauchent elles-mêmes des potiers ou louent leurs installations à des fermiers, tout comme le font les hommes. D’autre part, les femmes participent à l’activité elle-même. Quelques contrats de travail signés avec des potiers précisent les tâches que les femmes de ces derniers, ou leurs filles, devront réaliser : préparation de la terre, pose des anses sur les pots. Un acte prévoit même que si la femme du potier venait à mourir avant la fin de son contrat, il devrait faire assurer le travail de cette dernière par ses filles, preuve que la main-d’œuvre féminine est essentielle.

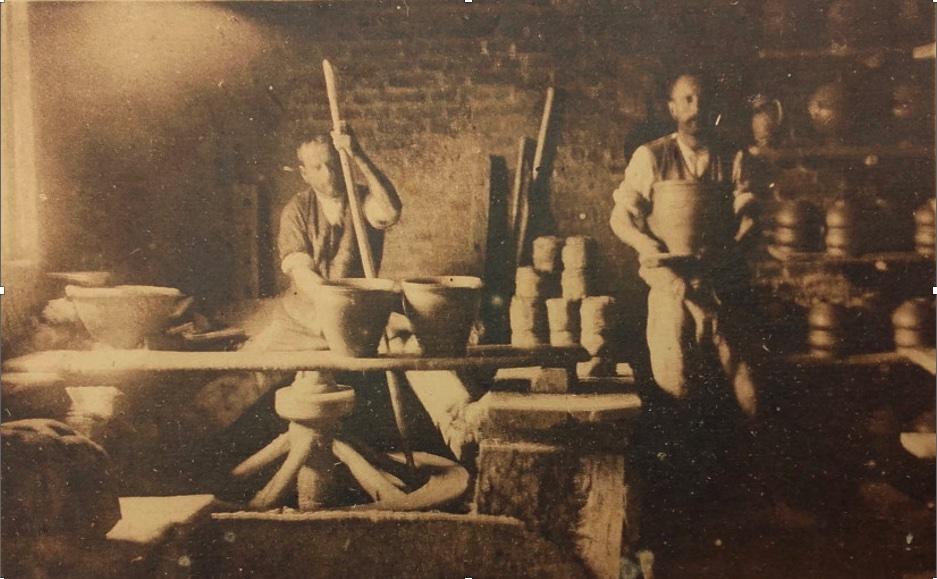

Jean Grandin a dressé un tableau de ce qui est nécessaire à la production, et tout d’abord les matériaux, terre, sable et bois. Concernant la matière première qu’est la terre à pots, il met en évidence le fait que les potiers l’achètent à des intermédiaires qui leur en font la livraison depuis les carrières de La Haute-Chapelle. Pour l’approvisionnement en bois, il décrit des achats groupés de plusieurs potiers en forêt d’Andaine. Il présente aussi roues à pots et « carreaux » (étagères) pour poser les pots avant et après la cuisson. Quelques inventaires après décès complètent ses descriptions en évoquant les bancs de bois sur lesquels les potiers s’installent pour tourner, nommés « pastélouées » ou « pasteloies », un objet pour défourner les pots, des panières pour les transporter, une pelle « servant à pourir la terre à la potterie». De tels témoignages écrits sont d’autant plus intéressants qu’ils sont rares.

Les traces écrites sur les types de pots et leur commercialisation.

À vrai dire, les minutes notariales ne mentionnent que très rarement le nom des poteries fabriquées. Près des Andaines comme à Ger, on produit des matériaux de construction : tuiles, briques, pavés, peut-être des tuyaux, mais aussi beaucoup d’objets pour la vie quotidienne, le plus souvent en lien avec les aliments, leur transport et leur conservation. Cette poterie utilitaire n’appelle pas de grandes descriptions. Les actes énumèrent « pots, boestes, burettes[9] ». Le terme « assortissaige » ou « assortissage » souvent rencontré désigne sans doute un ensemble de poteries de taille et/ou d’usage différents. Un vocabulaire apparemment spécifique dans la région des Andaines est employé pour désigner des pots selon leur capacité : si les « burettes » sont petites, les « pateaux » ou « pastiaux » sont des pots de grande taille, alors que les « mecreus/mecreux » ont une capacité intermédiaire ; ce sont des « pots de deux pots », soit environ 4 litres. Tous peuvent être de différentes formes. Mécreu et pateau sont des termes qu’on rencontre dans certains contrats de travail, dans des actes fixant le prix des pots lors de transactions entre les potiers et leurs clients, et aussi dans deux documents, l’un de 1644, l’autre de 1717, qui ont tenté de fixer des prix pour limiter la concurrence entre les potiers eux-mêmes. Le prix des pots commercialisés est fixé à la charge ou somme de pots, comme il a été dit à propos de la rémunération des potiers, et les deux accords de 1644 et 1717 déterminent en outre le nombre de pots dans une charge, selon leur catégorie[10]. D’assez nombreux actes donnent des prix, mais il est difficile de décrire leur évolution. Il arrive parfois qu’un potier règle une dette par de la marchandise.

Les fabricants de pots vendent leur production à des marchands parfois en très grande quantité. Ceux-ci les commercialisent ensuite, dans les régions proches de l’aire de production et bien au-delà. Un acte par exemple, relate le déplacement d’un paroissien de La Chapelle-Moche qui s’est rendu à La Rochelle pour vendre des pots ; un autre rend compte d’un marché passé entre un autre paroissien de La Chapelle-Moche et Issé (en Loire Atlantique actuellement).

Pour terminer

Jean Grandin n’avait pas relevé la présence de potiers originaires de Ger dans les sites proche de la forêt d’Andaine au XVIIe siècle. De telles migrations posent la question des interactions entre les différentes communautés potières utilisant la terre à grès de la Haute-Chapelle. L’article paru dans Le Pays Bas-Normand relève que les actes qui impliquent la main-d’œuvre géroise usent d’un vocabulaire propre aux potiers de Ger, en particulier la notion de « pot comptable »[11], comme base dans les contrats d’embauche. Mais le terme n’est pas présent dans les autres actes, la formule ne s’est pas substituée aux pratiques locales. Il est par ailleurs difficile de savoir si les nouveaux venus ont influencé la production de leur nouvelle communauté.

L’article conclut sur les aspects qui mériteraient d’être étudiés, comme le déclin de l’activité potière dans la région, plus précoce d’un siècle par rapport à Ger. Il y aurait aussi d’autres sources à utiliser pour compléter encore les connaissances sur l’étude économique, qui reste pour le moment à l’état d’ébauche. Mais si les grès du Domfrontais ne sont plus produits, ils ne sont pas tout-à-fait oubliés, puisque des chercheurs et collectionneurs passionnés s’efforcent toujours de les faire connaître. Le Musée de la Céramique, qui fait revivre un village potier à Ger dans le Sud de la Manche, propose aux visiteurs de nombreux exemples de ces poteries utilisées pendant des siècles.

Evelyne Tiercelin / AAPG, décembre 2024

[1]Fajal Bruno, « L’artisanat du grès à l’Époque moderne dans la région de Domfront : l’exemple de Champsecret », Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l’Orne, vol. 3-4, 1995, pp.41-72.

[2]Jouanne René, « Potiers de Ger et potiers ornais », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Orne, 43, 1924, pp. 143-161.

[3]Grandin Jean, « Les potiers de Juvigny et de la Chapelle-Moche aux environs du XVIIe siècle », Le Pays Bas-normand, n° 112, 1960, pp. 118-137.

[4] https://ceramique-traditionnelle-en-normandie.fr/article/des-potiers-de-ger-en-foret-dandaine-au-xviie-siecle Auteur de l’article : Evelyne Tiercelin.

[5]Tiercelin Evelyne, « Aspects de l’activité potière dans l’Ouest de l’Orne au XVIIe siècle, l’apport des sources notariales », Artisans du Bocage Ornais , Le Pays Bas-Normand, Revue trimestrielle n°3-4/2024 N° 335-336. PP. 53-103.

[6]Il s’agit pour l’essentiel d’actes de location et/ou de vente de fours, de contrats d’embauche de potiers, voire d’actes relatifs au commerce des pots, de bois ou de terre localisant un four. L’article paru dans Le Pays Bas-Normand mentionne les références de toutes ces sources.

[7]Four dont on trouve la trace de manière continue à partir de 1642. C’est peut-être à ce moment là qu’il voit le jour, comme semble l’indiquer le croisement des sources.

[8]La « somme » est une unité de poids qui correspond à ce qu’un cheval peut transporter. Le mot est utilisé ainsi que celui de « charge » dans les actes des archives notariales consultées, tant pour les transports de terre à pots, où le mot « somme » est plus fréquent, que pour ceux des produits finis qui privilégient l’appellation « charge de pots ».

L’archéologue Bruno Fajal, qui a étudié la communauté des potiers de Ger, précise que ce poids peut-être compris entre 120 et 150 kg. Il indique aussi que c’était une des mesures de référence pour « rémunérer le travail du potier ou de son valet ». Voir Bruno FAJAL, « Une communauté de potiers normands du XVe au XIXe siècle. Statuts et règlements du centre de Ger (Manche) », Histoire et Sociétés Rurales, n°10, p. 246.

[9]Le mot désigne des pots destinés à la pharmacie. Il est parfois précisé « burettes de medecine ».

[10]L’accord de 1644 prévoit, par exemple, qu’une charge de pots ne peut dépasser quatrevingt « mécreux ».

[11]Pot comptable : pour Ger, l’expression a été définie par B. FAJAL, art. cit. p. 243. « Le « pot » ou « pot comptable » de Ger représente à la fois la matière première et l’énergie nécessaire à la fabrication de 4 barattes, ou 8 terrines, 8 pichets, ou encore 12 pintes ». Il est à noter qu’aucun des noms de pots cités pour Ger n’a été relevé dans les documents concernant les sites proches de la forêt d’Andaine.

Ajouter un commentaire