Un potier photographe en 1912

- Bessin

- Conserver les aliments

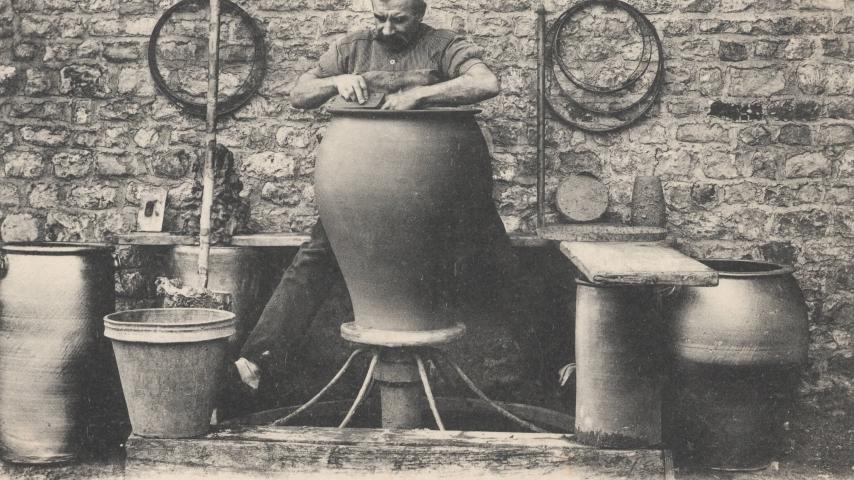

Léon Plaisance, né en 1881, commence son apprentissage à 14 ans chez plusieurs potiers de Noron avant de créer, en 1912, sa propre entreprise « Au Grès Normand ».

Potier expérimenté, il est aussi photographe amateur. C’est l’occasion pour lui de reconstituer le travail de potier à travers une série de clichés qu’il fait tirer en cartes postales. Ces documents sont inestimables car ils restituent, étape par étape, les phases de fabrication dans l’atelier en présentant les outils et les gestes précis du métier.

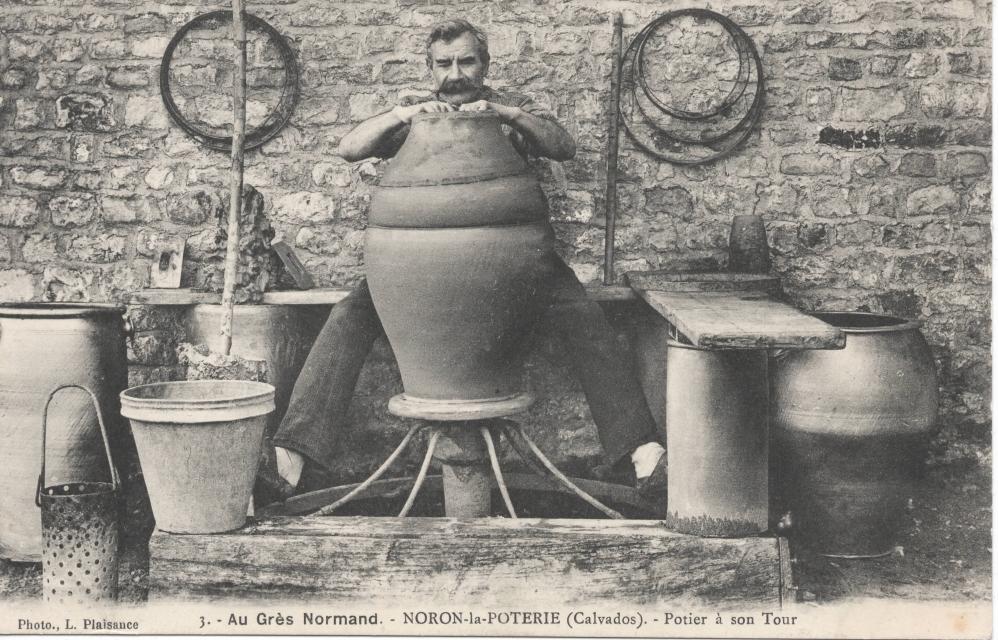

La première série, mettant en scène son ancien patron Achille Bazire dit « le bossu », décompose le tournage d’un grand pot à salaison appelé localement une "tine".

1. Achille Bazire porte la blouse traditionnelle du tourneur, à manches courtes (« blodin »). Il lance son tour avec le bâton (« touernou »). L’inertie de la roue en fonte de 70 kg permet de travailler jusqu’à 40 kg de terre. Sur la girelle (« tourbillot »), il a installé un double pâton d’argile (« pateu »). Il s’agit de réaliser une poterie de plus d’1 m de hauteur, ce qui nécessite de tourner le pot en deux parties puis de greffer celles-ci ensemble.

De gauche à droite sont présentés :

- la chaufferrette qui va servir à l’étape suivante ;

- un "mahon", grand pot à beurre pour la commercialisation des beurres d’Isigny ;

- un « badingue », en forme de grand pot à fleur destiné à contenir de la margarine ;

- deux estèques de bois pour lisser l’argile, posées sur une étagère ;

- accroché au mur de chaque côté du tour à bâton, des cercles de fer utilisés pour maintenir la partie haute de la poterie avant greffage ;

- sous les cercles de droite sur l’étagère, le « platin », petit plateau de fer destiné à supporter la chaufferette remplie de braise ainsi qu’un petit pichet pour surélever la chaufferette ;

- l’étagère avec encore les traces d’humidité des deux pâtons d’argile ;

- une tine identique à celle que le potier commence à tourner.

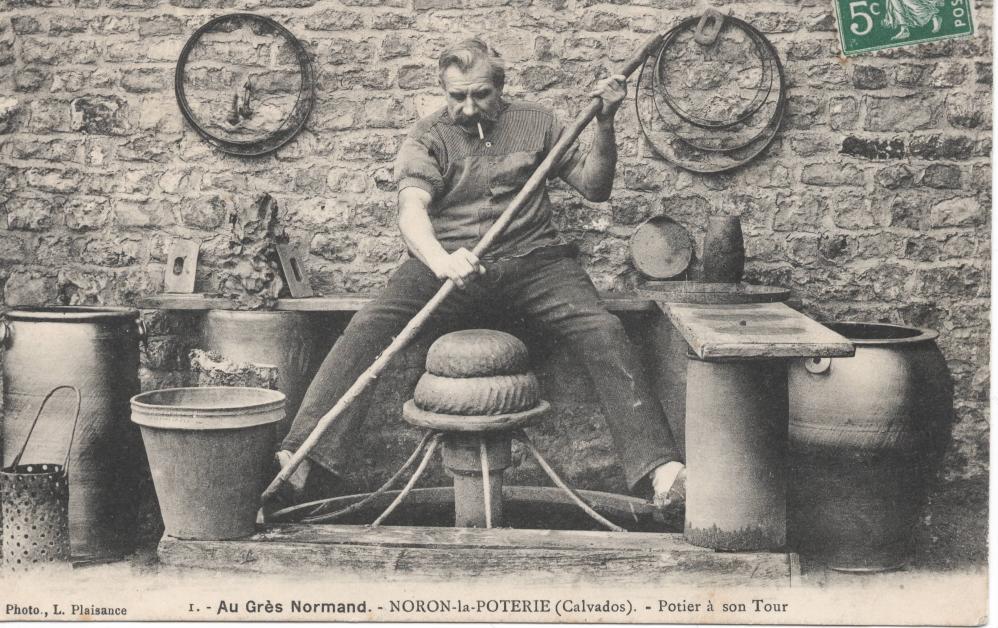

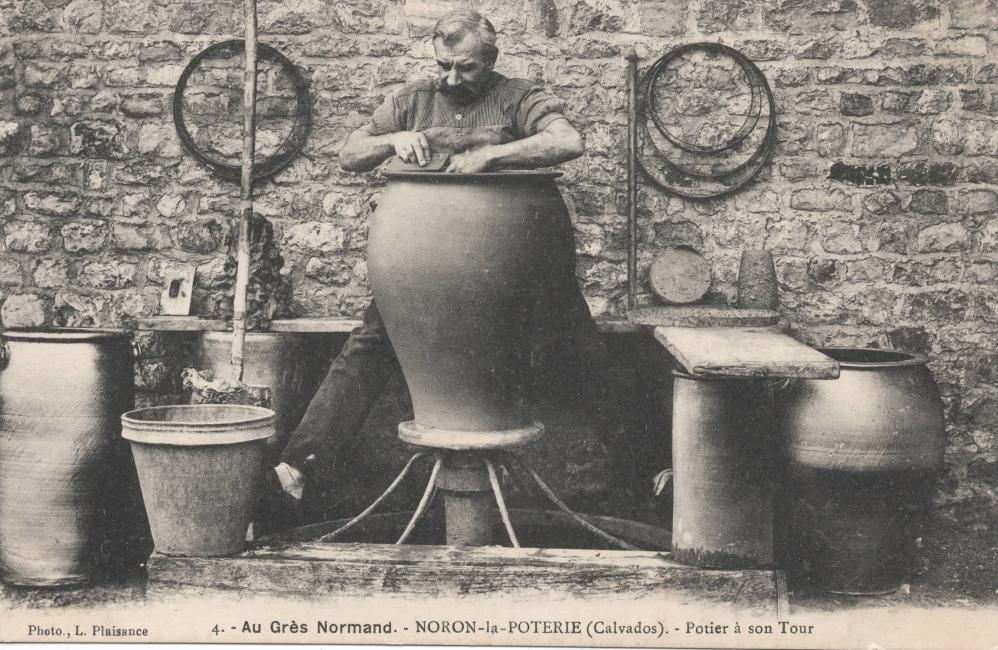

2. Le potier a déjà tourné le haut du pot - la greffe - qu’il a déposé à sa gauche sur l’étagère (« corsié »), en utilisant un cercle de métal qui maintient encore la poterie. Il vient juste de tourner le pied du pot, encore sur la girelle. Il tient l’anse de la chaufferette remplie de braises qui permet de chauffer l’argile pour la faire durcir. Au bout d’une dizaine de minutes, le pied « fume ».

Derrière lui à sa gauche, est apparue la pige à encoche destiné à contrôler le diamètre des deux parties.

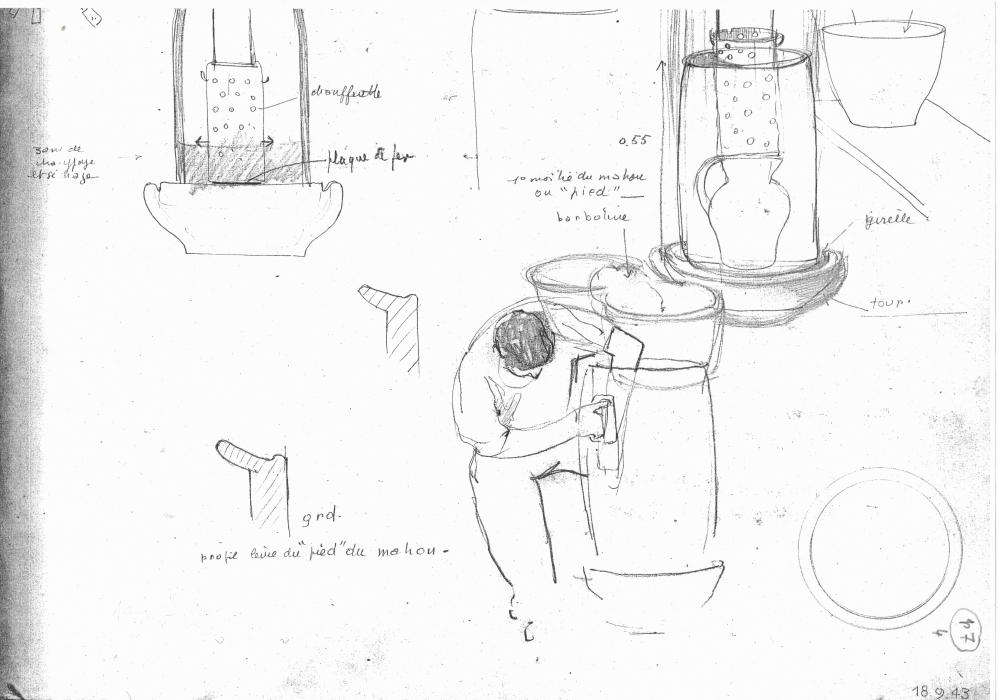

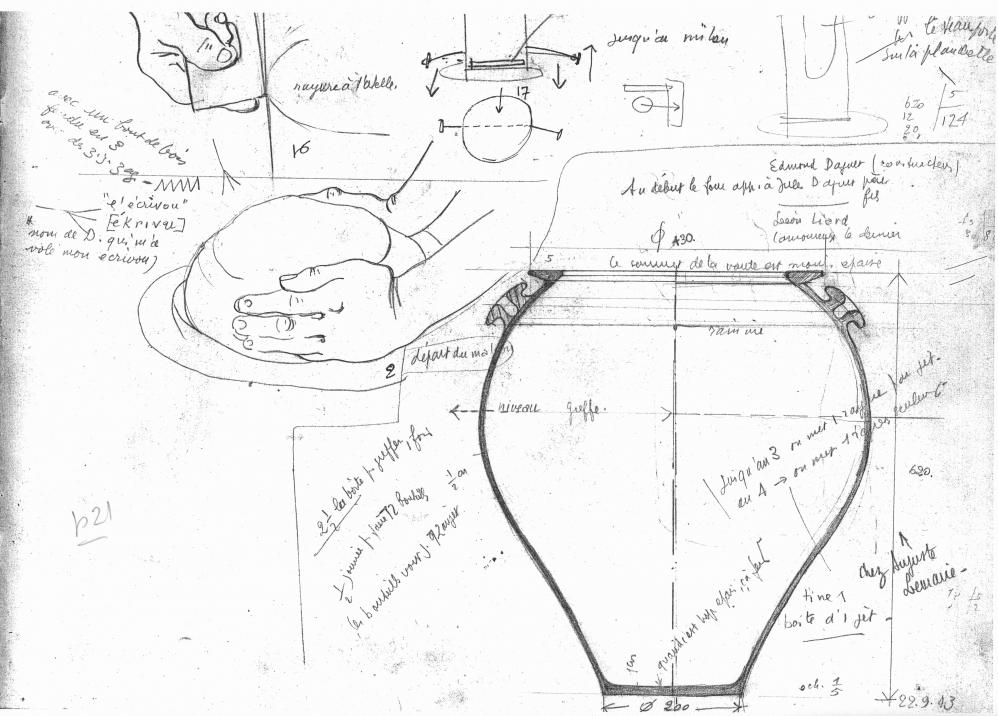

Sur ce croquis réalisé le 18 septembre 1943, on découvre la technique de séchage avant greffe avec l'utilisation de la chaufferette, de la plaque de fer et du pichet, Une terrine remplie de barbotine est également dessinée.

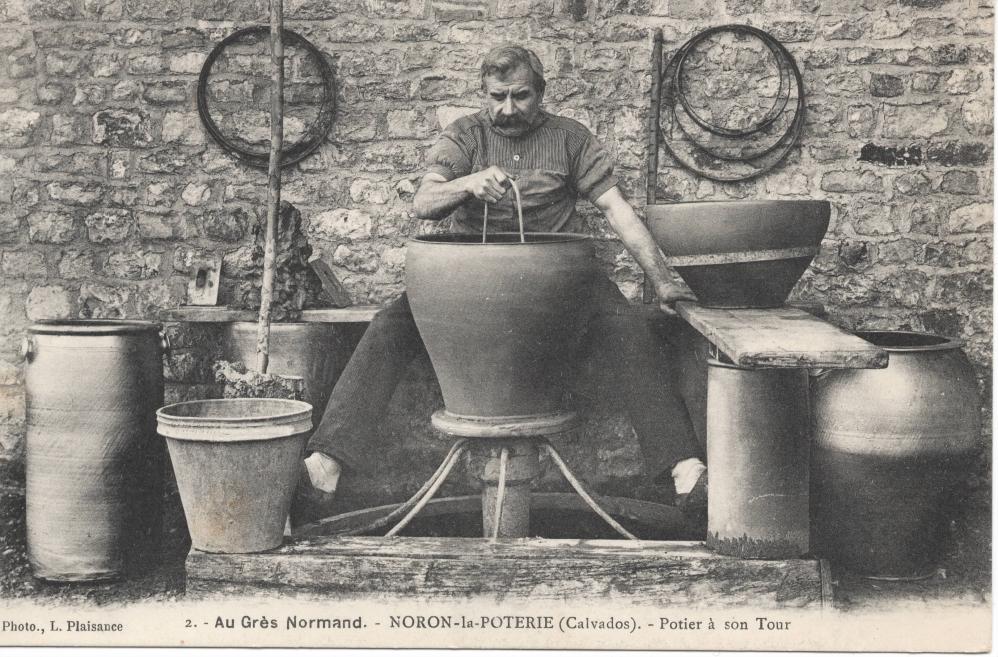

3. Le potier vient de greffer sur le pied la partie haute qu’il est en train d’ouvrir pour créer l’ouverture de la tine. Bizarrement, la mise en scène très précise oublie cependant de présenter le pot à barbotine, terrine remplie d’un mélange d’argile et d’eau, indispensable pour coller les différents éléments. Les chiffons pour « éponger » l’eau au fond du pot puis pour enlever la poterie du tour ne sont pas non plus représentés. La chaufferette est revenue à sa place.

4. Achille Bazire assure la finition du bord de la tine avec une estèque de bois, le plus souvent en pommier (« atelle »). La trace de la greffe a complètement disparue. Il ne reste plus qu’à poser les oreilles pour faciliter le transport du pot.

Coupe d'une tine avec le niveau de la greffe. Croquis exécuté dans l'atelier d'Auguste Lemaître à Noron, le 22 septembre 1943. Il faut noter la finesse des parois.

François Toumit / AAPG

Sources :

- « Le centre potier de Noron » - Monographie 1810 - 18 - Daniel Lailler 1943-1944. Archives nationales / Fonds Marcel Maget.

- « Autrefois à Noron-la-Poterie… ou l’enquête oubliée de Dan Lailler » - Yvon Le Douget.

rue des Potiers

14490 Noron-la-Poterie

France

Ajouter un commentaire